更新日 : 2021/11/30

医師法・特商法について学ぶ

はじめに

広告において、意識される法律は景品表示法、薬機法、健康増進法などが主ですが、他にも注意すべき法律があります。 今回は事例を元に医師法、特定商取引法について詳しく見ていきましょう。

医師法とは

医師法とは医師全般の職務・資格について規定する法律です。 一方で、広告規制の対象範囲は医師に限らず、

医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等【医療広告ガイドライン 第2-6(1)】

と定義されています。 さらにアフィリエイターに対しても

依頼を受けて広告依頼者の責任により作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。【医療広告ガイドライン 第2-6(2)】

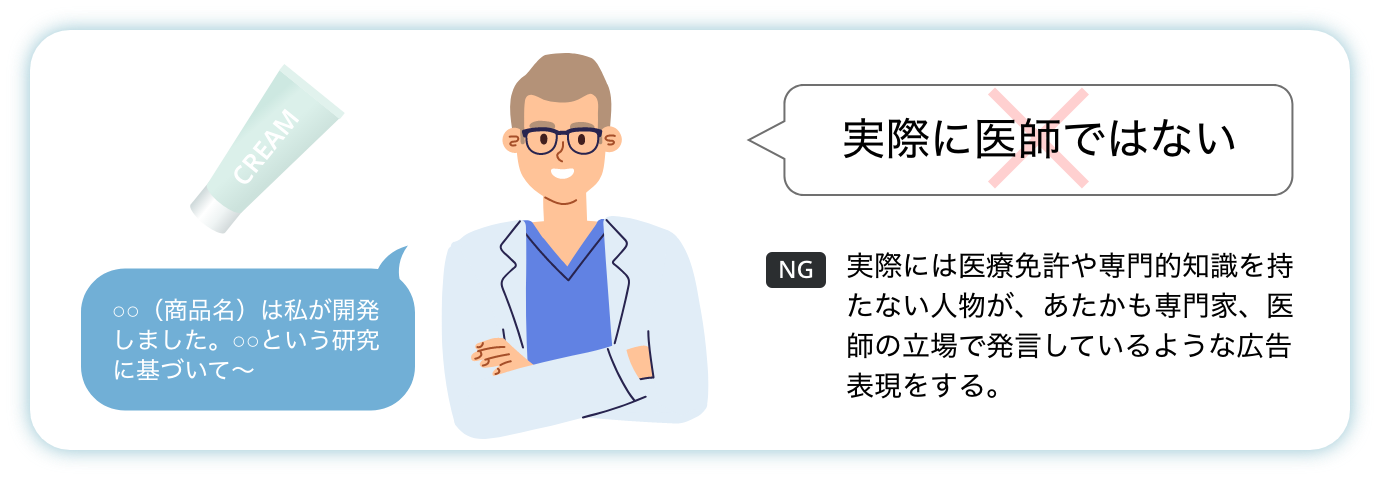

とあります。 違反の例としては以下のようなものがあります。

このように、医師の発言であるかのように掲載することは禁止されています。 また、実際に医師であったとしても注意が必要です。 医薬品等適正広告基準 (第4 10 医薬関係者等の推せん)において

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。

と定められており、商品自体を医師や専門家が推薦するような表現は禁じられています。

特定商取引法とは

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 通信販売や訪問販売など、消費者トラブルが生じやすい7つの類型について、事業者に対する規制と、クーリング・オフ等、消費者を守るためのルールを定めており、通称「特商法」と呼ばれます。 特商法に違反した表示や有利誤認表示など、誇大広告とみなされた場合、事業者は経済産業省から業務改善指示や業務停止を受ける可能性があります。万が一改善指示に従わないと6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。 違反の例として以下のようなものがあります。

通信販売において、定期購入と明記しないで商品を販売する

実際に業務改善指示が出された事例を紹介します。 通販会社Aが、化粧品の通販サイトで定期購入の契約であることを分かりづらく記載しており、これが特定商取引法違反に当たるとして消費者庁から一部業務停止命令を出された。さらに主導的役割の男性社員を一部業務禁止とし、同社で販売されていたダイエットサプリの定期購入契約にも同法違反があったとして、是正を求める指示処分も出された。 このように、顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為は特商法違反となります。また、事業者に対して、業務停止命令が出される場合があります。

通信販売において、定期購入と明記しないで商品を販売する

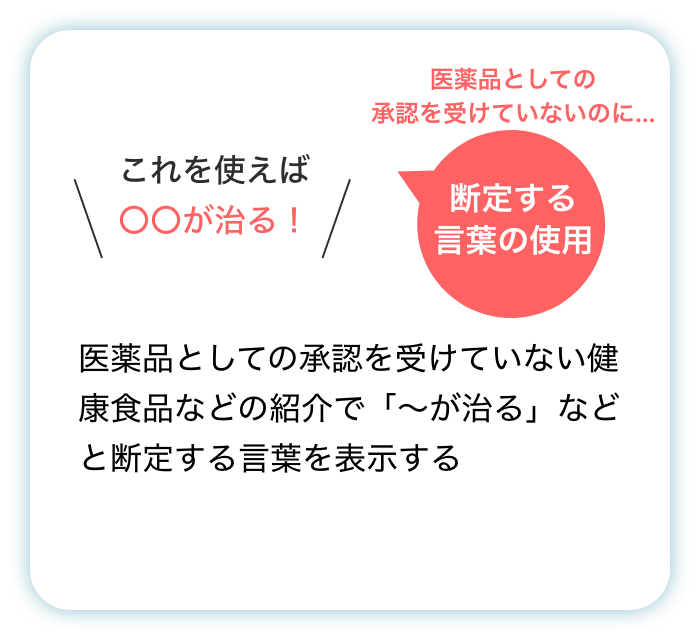

「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」をする。 通信販売において、唯一の情報となるのが広告です。広告の記載が不十分、不明確だと、トラブルを生ずることから広告に表示する事項を特定商取引法では以下のように定めています。

- 販売価格(送料についても表示が必要)

- 代金(対価)の支払い時期、方法

- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その約がある場合はその内容)

- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

- 申込みの有効期限があるときには、その期限

- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額/li>

- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件

- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容

- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

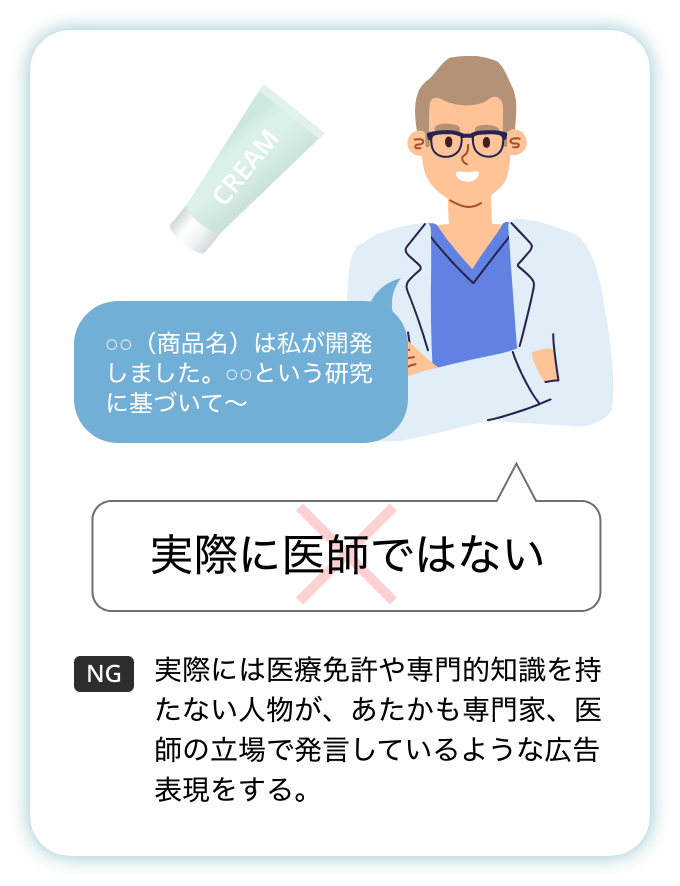

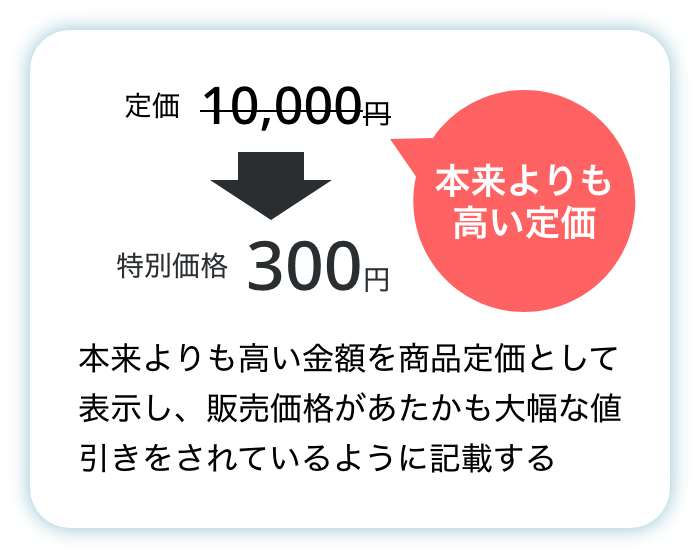

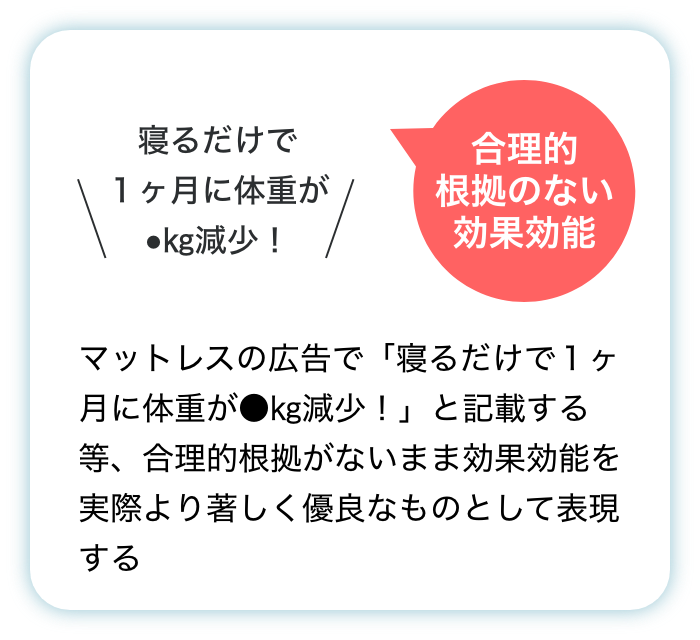

誇大広告の例

実際に誇大表示と判断された事例を紹介します。 株式会社Bは自社の運営するサイト上でデオドラントクリームを販売するにあたり、「ニオイの原因菌99.9%殺菌!」などと、あたかも商品を使用することで匂いの原因菌が99.9%殺菌され、殺菌効果が72時間継続するかのように表示していたが、実際にはその裏付けとなる合理的な根拠がなかった。さらに「本日限定 セール終了まであと●時間●分●秒」などと記載し、残り時間内に限って特別に値引きされた販売価格で購入できるかのような表示をしていたが、実際には常に同じ販売価格で販売していた。消費者庁から通信販売業者に対し、3ヶ月の業務停止命令が出された。

まとめ

広告掲載に関する法律として、景品表示法、薬機法以外にも今回紹介した医師法、特定商取引法があります。それぞれ違反の例を参考に、法令を理解した上で、より良い広告を作成することが重要です。