更新日 : 2021/11/30

健康増進法について学ぶ

はじめに

健康増進法は、「我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保険の向上を図ること」が目的の法律です。 健康増進法に違反した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事から勧告がなされます。 また、その勧告に違反した場合、6か月以下の懲役又は百万円以下の罰金が課せられます。 健康増進法違反にならないためには、食品として販売される物の健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」ような広告をしないことが重要です。 例えば、十分な実験結果がないにもかかわらず、「3か月間で○キログラム痩せる」などと事実と異なる表示をすると健康増進法違反となってしまいます。 健康増進法について知るために「食品」「健康食品」「特定保健用食品」などの言葉の定義と、「事実に相違する表示」「人を誤認させる表示」とはどう言ったものなのか、それぞれ詳しくみていきましょう。

一般食品とは

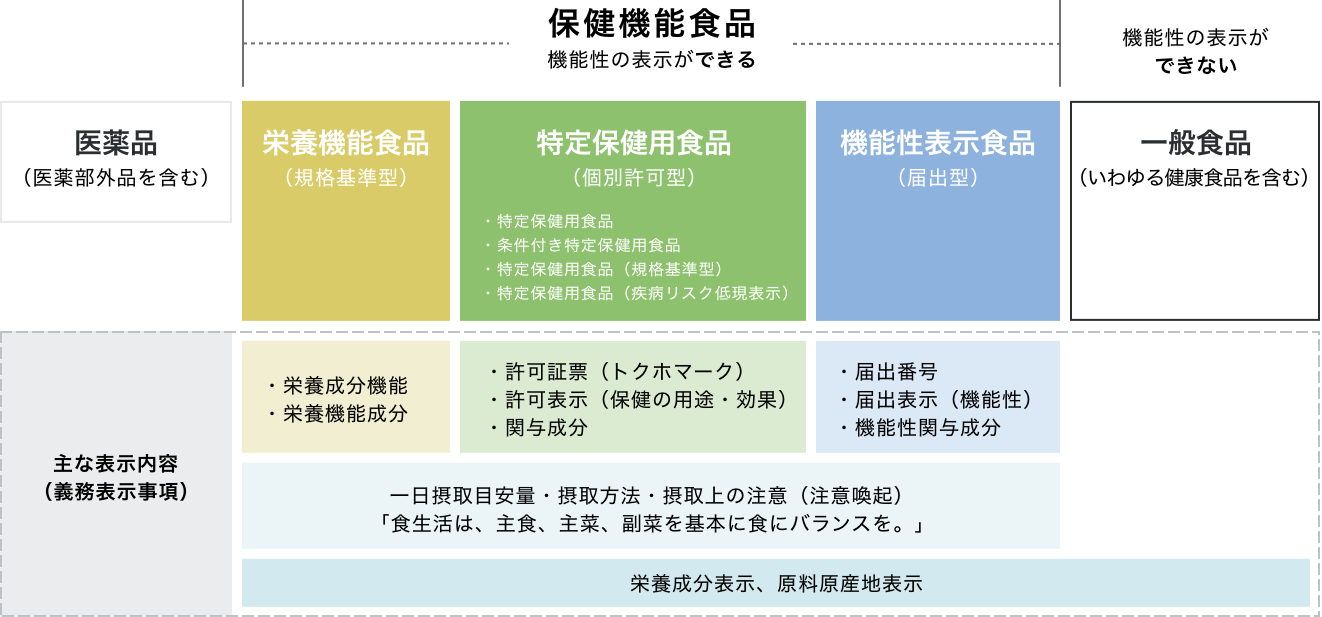

「食品」とは、人間が食べるもの、ですが機能性の表示ができる保健機能食品と区別し「一般食品」と呼ばれることもあります。 一般食品の例として、「健康食品」「サプリメント」がありますがこれらは実は行政的な定義がなく、範囲はここからここまで、という明確な定義ができません。 そのため、機能性の表示ができない、医薬品でもない食品=一般食品と分類することができます。 「栄養機能食品」「機能性食品」「特定保健用食品」など国が制度を設けて表示を許可しているものは、保健機能食品と呼ばれます。

- 効果や機能の表示ができるもの

- 効果や機能の表示ができないもの

医薬品(医薬部外品を除く)、 保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品に分類されるもの)。

一般食品。 いわゆる健康食品、サプリメントや、何らかの表示許可を取得していない生鮮食品など

健康食品とは

「健康食品」という言葉に行政的な定義はありません。 便宜上、食品で保健効果や健康効果を期待させる製品のうち、国が制度を創設して表示を許可しているもの(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品など)以外を指しています。

サプリメントとは

「サプリメント」という言葉にも、健康食品同様、行政的な定義はありません。 いわゆる健康食品のうち、特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものを便宜上そう呼びますが、スナック菓子や飲料などもサプリメントと呼ばれることがあります。 また、ビタミンやミネラルが栄養機能食品の規格基準を満たしているものは、栄養機能食品と表示されます。 こうしたことから、サプリメントは健康食品の一部であり、一般食品と言えます。

特定保健用食品(トクホ)とは

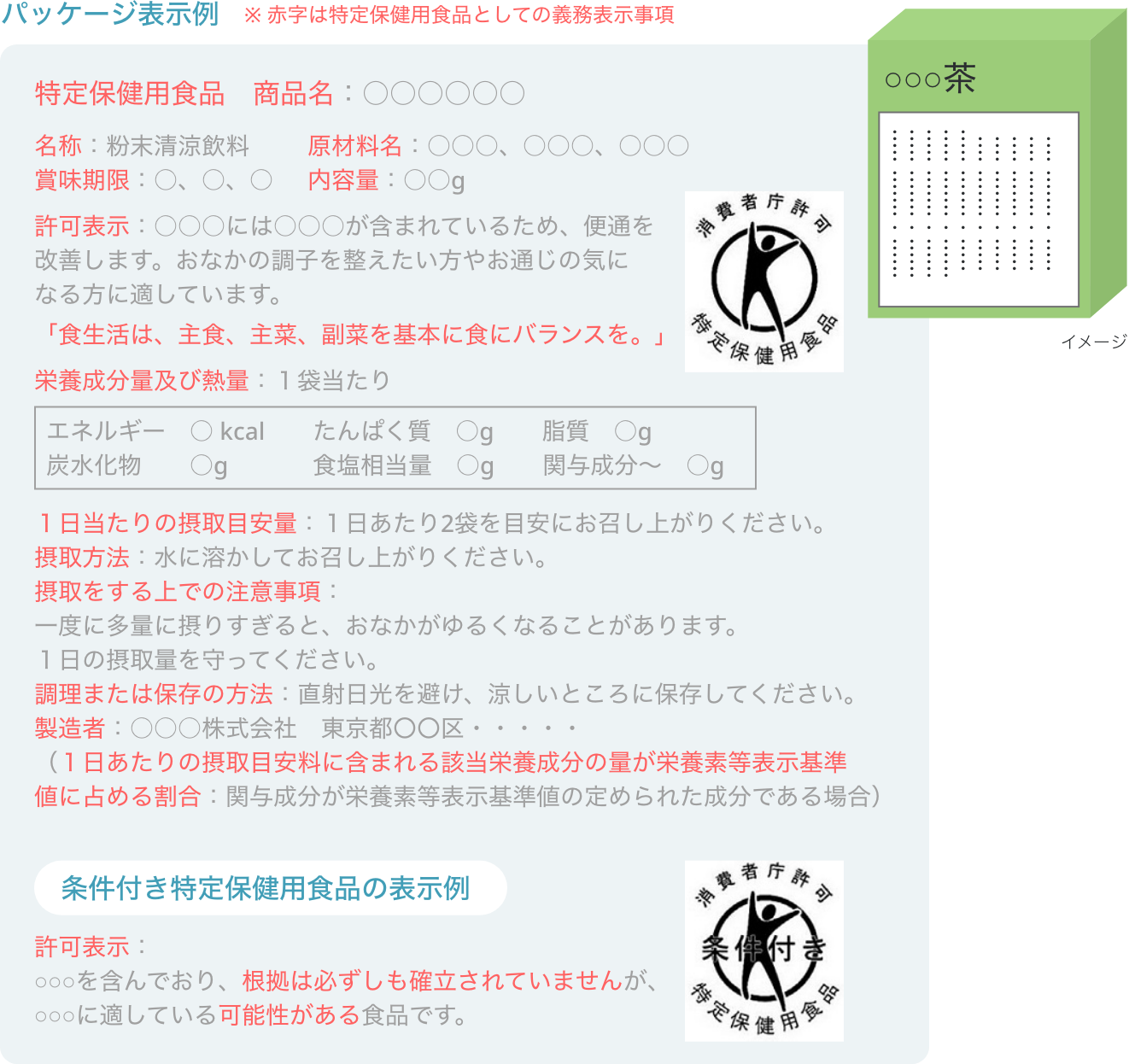

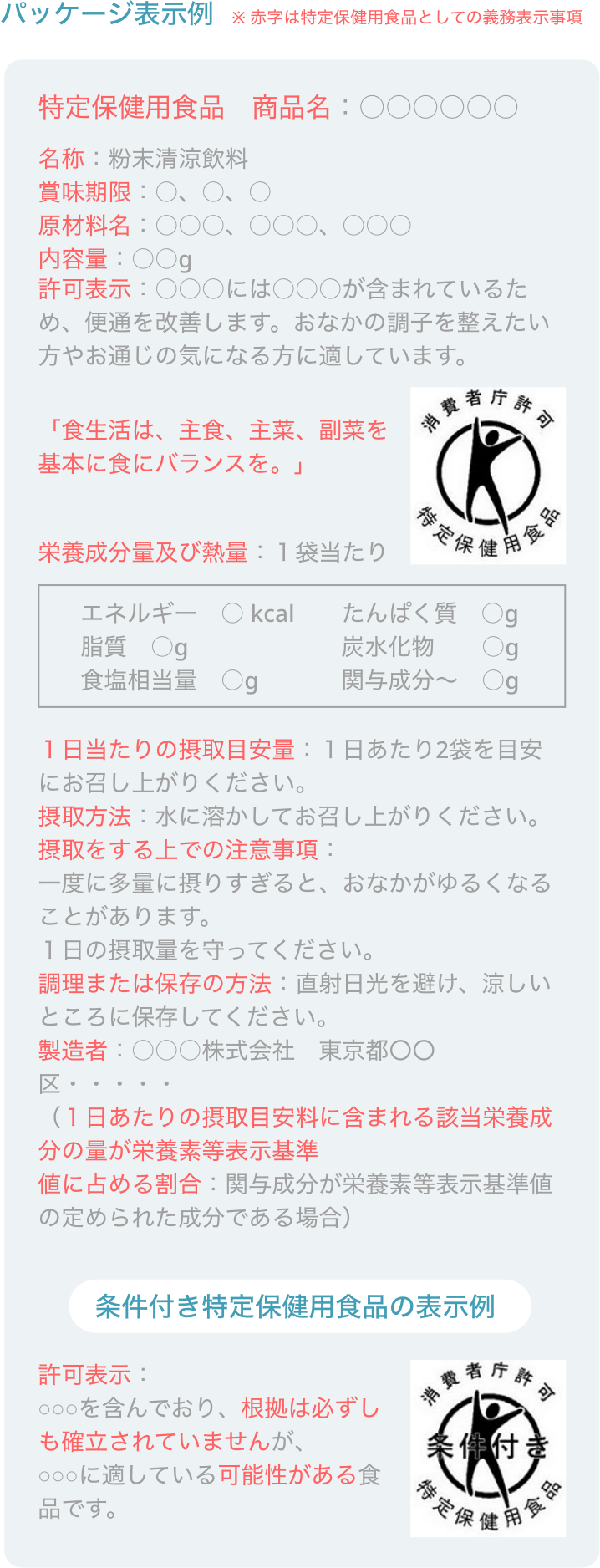

「特定保健用食品」、通称トクホは食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。 特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について消費者庁の許可を受ける必要があります。 特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。 なお、特定保健用食品は、特定保健用食品、条件付き特定保健用食品、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)の4つに分類されます。

特定保健用食品

食生活において特定の保健の目的で摂取するものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨が記載できる食品

条件付き特定保健用食品

特定保兼用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可する特定保健用食品

特定保健用食品(規格基準型)

特定保健用食品としての許可実績が十分にあるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、消費者庁において企画基準への適合性を審査し許可する特定保健用食品

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品 特定保健用食品は商品名、許可表示(「○○(商品名)は●●が含まれているため、便通の改善を促します」)、1日当たりの摂取目安量などパッケージに必ず記載すべき項目が定められています。

特定保健用食品の表示例

特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、健康増進法第26条第1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)※をする食品※ 保健の用途の表示とは・・・「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」等の表示が挙げられる。

また上記4つのうち、「条件付き特定保健用食品」のみ、他と違って表示マークや表示が義務付けられている文言が異なります。 広告においてもこうした分類によって使用できる表現が異なると言えます。

まとめ

食品は様々ありますが、広告において機能性の表示ができるものなのかどうか、どういった機能の表現であれば可能なのか、それぞれのルールを正しく知り、より良い広告を作成することが重要です。